4. 土壌生物の目線で「農」を考える

身近な生きものの見方を変えてみよう

作物栽培の場である農地に作物以外の野生生物(病害虫や雑草など)が見られた場合、「農地に作物を害する病害虫や雑草が発生した」と考えるのと、「いろいろな生きものが生活しているところで作物を栽培している」と考えるのでは、その対応のしかたが異なってきます。

前者では人間の論理で、作物を保護するために病害虫や雑草を排除する方法を模索するでしょう。したがって、害にならない生物の存在は無視されます。一方、後者では野生生物の存在を認めて、かれらと共存できる方法を模索するでしょう。そして、そこに存在するさまざまな生きものに関心を払うようになるでしょう。

後者の立場に私たちの見方を変えると、名前も知られないさまざまな生きものが身近なところで生活しているのに気づきます。これらの生きものは一見、害にもならないが役にも立たない存在と考えられてきました。しかし実は、私たちの生活に深いつながりがあります。たとえば、ミミズが畑に存在する(生活している)ということは、動物としてのヒトと同じように、息をし、ものを食べて糞をし、そして周囲のようすを感じて反応していることでもあります。私たちがより持続的な生活を行うには、生活の場である地球のしくみを理解し、私たちの周りの生きものの生活を理解することが大切です。

ここでは、畑にみられる身近な生きものによる、作物の養分を生み出すしくみと害虫を抑制するしくみを紹介します。

栄養段階と物質循環-養分を生み出すしくみ

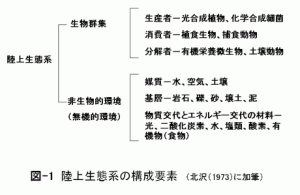

生きものの生活は、単独では成り立ちません。同じ種類の個体が関係した集団(個体群)をつくり、さらにいろいろな種類の集団が関係し合って、大きなまとまり(生物群集)のなかで生活しています。森や林、畑、水田、都市の公園など、ある一定の空間が存在すれば、そこに何らかの生きものが生息し生態系が成立します(図-1)。生態系とは、生物群集とそれを取り巻く非生物的環境(無機的環境)をひとまとめにして、物質の循環やエネルギーの流れに注目して一つの系としてみなしたときに使われる概念です。したがって、生態系のなかには、動植物だけでなく、大気、水、土壌なども含まれます。

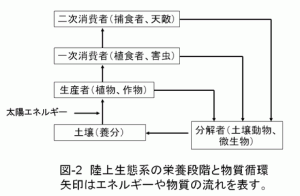

さまざまな生態系の生物群集は大きく分けると、生産者、消費者、分解者に分けることができます。それらは食物連鎖を通して互いに段階的に結びついています。それらの段階を栄養段階と呼んでいます(図-2)。

生産者(植物)とは、栄養段階のしくみの基礎となるグループです。非生物的環境から無機物(二酸化炭素、水、養分)を取り入れ、光合成などを通して有機物を生産する生きものです。

消費者は、生産者が合成した生きた有機物を食べて生きている生きものをいいます。生産者を直接食べる動物を一次消費者(植食者)、さらにそれを食べる動物を二次消費者(捕食者)、またさらにそれを食べる三次消費者(捕食者)へと続いて行きます。

動物は食べたものをすべて消化吸収するのではなく、糞や尿として排泄します。植物もすべてを動物に食べ尽くされるのではなく、落ち葉などの有機物を残します。そして、植物や動物の遺体も有機物として残ります。排泄物や遺体がそのまま残ると地表はこれらで覆い尽くされてしまうでしょう。しかし、動植物の排泄物や遺体を食べる生きものが存在します。この生きものは、有機物を分解し最終的には無機物にするため、分解者と呼ばれています。陸上でこのはたらきをする主なものは、土のなかで生活する土壌動物や微生物です(図-3)。分解者によって無機化された養分は再び生産者に利用されます。その結果、生態系での物質循環が完結します。

[図3 愛知万博における長野県の展示 広葉樹林の土壌断面と土壌動物]

このように私たちが生活している地球では、そこに生活するさまざまな生きものが大きなまとまりを作って、全体として物質が循環するしくみを作っています。私たちヒトもこの物質循環のしくみのなかで生活しているのです。したがって、作物の養分もこの循環のしくみのなかで供給されることを基本とすべきです。化学肥料や農薬を多量に用いる現状の農業では、さまざまな生きものの生息場所が分断、破壊され、生きもの自体も排除されました。そして、物質循環のしくみが破壊され、農地それ自体が環境汚染源となってしまいました。そして、地下水や河川の汚濁(窒素やリンなどの栄養塩類の増加)を招くなど私たちの生活そのものに悪影響を及ぼしています。

「食べる-食べられる」の関係

生きものは食べ物なしには生きてはいけません。ある生物は他の生物を餌として食べて、別の生物に餌として食べられます。このような関係は「食べる-食べられる」のつながり(食物連鎖)として捉えられています。たとえば、シマウマ(植食者、一次消費者)は草(植物、生産者)を食べて、ライオン(捕食者、二次消費者)がシマウマを食べる関係です。

餌になる生きものの種類が一種に限られた動物は、単食性動物と呼ばれています。植食性の昆虫(害虫)やその昆虫の体内に寄生する寄生蜂(天敵)などにみられます。捕食者(天敵)の多くは、多種類の生きものを餌としている多食性です。これは、上位の栄養段階の生きものは、単食性では食べ物を安定して確保することが難しいためと考えられます。

どの生きものも、生産者、一次から高次消費者、分解者のいずれかに属しています。しかし、生産者や食性の限定された一部の消費者を除けば、二つ以上の栄養段階に属していることが多くみられます。さらに、種類によって発育段階や周りの条件で食性が変化することもあります。たとえば、アユは成長に伴って、水生昆虫や甲殻類の動物食(二次消費者)から珪藻や藍藻の植物食(一次消費者)に変わります。

食物網-害虫を抑制するしくみ

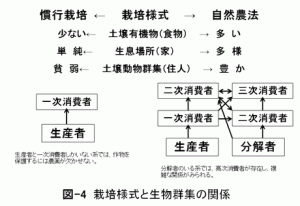

複雑な食物連鎖によって構成される食物網の構造は、そこで生活している生きものたちの密度の安定性を保っています。しかし、一般の畑地では食物連鎖は単純になりやすく、害虫と天敵の密度は変動しやすくなります。したがって、害虫の発生を制御するには農薬に頼らざるを得ません(図-4)。農薬を用いると最初はよく効きますが、しばらくすると抵抗性のもつ害虫が現れてきて効きにくくなります。さらに、天敵を殺すことによって、新たな害虫の発生を招きます。また、農作物への農薬残留や野生生物への悪影響なども生じます。このように農薬に頼った場当たり的な防除法では、本質的な解決にはなりません。

一方、管理の工夫によって、害にもならないが役にも立たない存在と考えられているさまざまな生きものが存在する畑では、複雑な食物連鎖を可能にし、天敵の密度を安定させ、害虫の密度を低く保つはたらきが生まれます(図5-4)。

土壌動物には、植食性の動物もいますが、有機物の分解に関与する多種多様な動物と、クモ類やムカデ類などのさまざまな動物を餌とする多食性の捕食動物が多くみられます。分解に関わる土壌動物の密度が年間を通じて安定している環境では、作物がなく害虫の発生しない時期にも捕食性動物群集が維持されています。すなわち、豊かな土壌動物群集は、複雑な食物網を可能にします。自然農法畑では、森林に匹敵する豊かな土壌動物群集がみられます。

害虫を害虫にしない

「作物を加害する虫がいる」という現象でも、作物と虫、そしてそれらを取り巻く環境の見方が変わり、考え方が変わると今までとは違った世界がみえてきます。生きものの「食べる-食べられる」の関係を理解することは、畑地で害虫を大発生させない栽培法のヒントとなります。すなわち、害虫をつくり出してきたのは、生態系のしくみを十分理解できなかった私たち人間なのです。したがって、農薬に頼らなくても、害虫を害にならない存在にする(害虫でなくす)ことは可能なのです。

「農」は、私たち人間とさまざまな生きものとの共存を図りながら、単なる食料生産にとどまらず、生活関連物質や生活環境をつくりだすために、長年にわたって築き上げてきた私たち人間の知恵の結晶です。現在のように、都市に限らず農村においても物質循環が滞り環境汚染を招いた、大量生産・大量消費・大量破棄の生活は、即刻改めるべきです。生態系の一員である私たちは、そのしくみを尊重した生活を基本とすべきです。そして、食物連鎖でつながるすべての生きものの目線で、「農」の営みを再点検したとき、食料の生産量のみならず、持続性、安全性をも保証できる「農」の姿がみえてくると思います。

※この文章は「ながの農業と生活」 Vol.504 より、著者の承諾を得た上で掲載しております。