9. 田畑の「生きもの調査」のすすめ

2006年12月、有機農業の推進に関する法律(有機農業推進法)が成立しました。農林水産省の基本方針を受けて、有機農業の推進体制が都道府県で100%、市町村で50%以上の自治体を目標に、2007度から5カ年を目処に整備されようとしています。この推進法のなかで、有機農業を「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」と定義されています。また、農業の持続的な発展および環境と調和のとれた農業生産の重要性と自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能)を大きく増進することを有機農業推進の基本理念のなかで謳っています。すなわち、農業が営まれることによって、周りに良い環境が形成され、そのことによって農業の持続性が確保される状態を作り出していく農業が求められています。

日本農業を持続可能な農業に再生するためにも、農地に本来生息できる生きものを識って、その役割を認めることが大切だと思います。ここでは、その糸口として田畑の生きもの調査の意義について考えてみます。

福岡県の「生きもの調査」事業

福岡県は2005年から「県民と育む農のめぐみ事業」を行っています。これは、田んぼの指標種75種(06年は100種)の調査を行って、田んぼの生きもの目録を作成すると、10aあたり5000円の支援金が支給される「環境支払い」制度です。現在は08年から全県に展開するための準備事業として、約200人の農業者と、「めぐみ調査隊」と呼ばれる約100人の一般県民が参加しているそうです。

この「生きもの調査」という、生産には直接関係しない非日常的な時間のなかで、農業者は今までとは違う視点で田んぼの生きものを捉え、そのことによって、家族や地域のなかで会話が増えたそうです。生産性向上のために効率的な栽培技術を採用することとは別に、効率化できない田畑の生きものとつきあう「生きもの調査」の時間を創出することによって、「生きものを育み、その命をいただくことで人間も生かされている」という、農本来のすがたを見つめ直すきっかけができると思います。

佐久市・由井啓盟さんの畑で「生きもの調査」

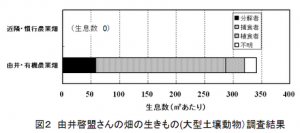

2006年10月、本誌のエコ技術を執筆された由井啓盟さんの畑で「生きもの調査」を当センターの研修生と行いました(図1)。由井さんの有機農業畑の土壌からは、ミミズ、ヤスデ、クモ、ムカデ、昆虫およびその幼虫などの動物が㎡あたり340頭みられました。隣の慣行農業畑からは1頭もみられませんでした(図2)。さらに、農業者の由井さんはじめ研修生たちは、土壌の手触りの違いに驚いていました。生きものがみられた由井さんの畑土壌は柔らかく、ふかふかしていました。しかし、隣の土壌は固くしまっていたので、同じ土質でも管理の違いによって、大きく異なることを実感していました。

[生きもの調査風景]

有機農業への転換後にみられる畑の生きものの変化

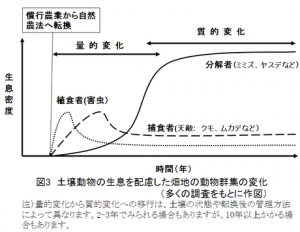

農薬や化学肥料を使用した慣行農業畑を、農薬を使用せずに有機物を利用した自然農法や有機農業に転換すると、そこに生息する土壌動物の種類や生息数に変化がみられます。たとえば、有機物の分解者として知られているササラダニ(体の大きさが0.3-0.5mm程度)は、慣行農業畑ではほとんどみられず、みられても微生物を主に食べている種類(微生物食)のみです。しかし転換後には、生息数が増加して、微生物食に加えて、分解の進んだ有機物(腐植)を主に食べている種類や微生物と腐植を食べている種類がみられるようになります。もう少し大きな動物では、転換後まず、クモ、ムカデなどの捕食者(天敵)がみられ、その後、ミミズ、ヤスデなどの分解者がみられるようになります(図3)。

すなわち、栽培法によってそこに生息する動物の種類や生息数が変わり、そして土壌そのものの性質も変わっていくのです。田畑の「生きもの調査」をとおして、田畑を取り巻く環境の違いを具体的に認識することができるようになります。

「生きもの調査」と持続可能な農業

減農薬栽培や有機物の利用によって、田畑の生きものの種類や生息数は増加します。その証として、本誌(2006年12月号 Vol.512)でも紹介したように、ヒバリ(野生生物)に評価してもらう方法もあります。しかし、どの程度増加すれば「良し」と判断できるのか。これから、調査事例を増やしながら、それぞれの地域の特性にあったモノサシをつくっていかなければなりません。

経営面で持続可能な農業への再生の視点に立てば、生きものが豊かな田畑で生産された農産物を消費者に理解してもらい、その評価の証として農業者は農産物の価格へ反映されることを願うでしょう。それには、その農産物を利用する利点を消費者に提示して、つながりが薄くなってしまった食と農の距離を縮めることが大切です。たとえば、JAささかみ(新潟県阿賀野市)では、田畑の状態を消費者に理解してもらうために、消費者とともに「生きもの調査」を行なっています。ここでの産消のきずなの証として、農産物(米)の販路は作付け前から決まっているそうです。

いっぽう、多種多様な生きもののはたらきを認めて、その存在が持続可能な農業への再生に欠かせないとの視点に立てば、「生きもの調査」は、田畑の状態を診断する農業技術として、その価値が農業者自身に認識されるようになります。

今後、持続可能な農業として有機農業を推進するなかで、これら二つの視点を大切にして、農業を基盤とした地域の再生を図り、日本の食料自給率を上げていくことが求められます。

※この文章は「ながの農業と生活」 Vol.517 より、著者の承諾を得た上で掲載しております。