研修計画を立てる

研修生に合った計画を立てる

新規就農希望者(研修生)にとって、農業を始めるための技術の習得、就農のための農地・住宅などの確保、そして地域の一員となることは、共通した課題です。研修受入先として、新規就農希望者が農業者として独立できるように支援するには、地域の農業者、市町村・都道府県などの公的機関と協力していくことが求められます。

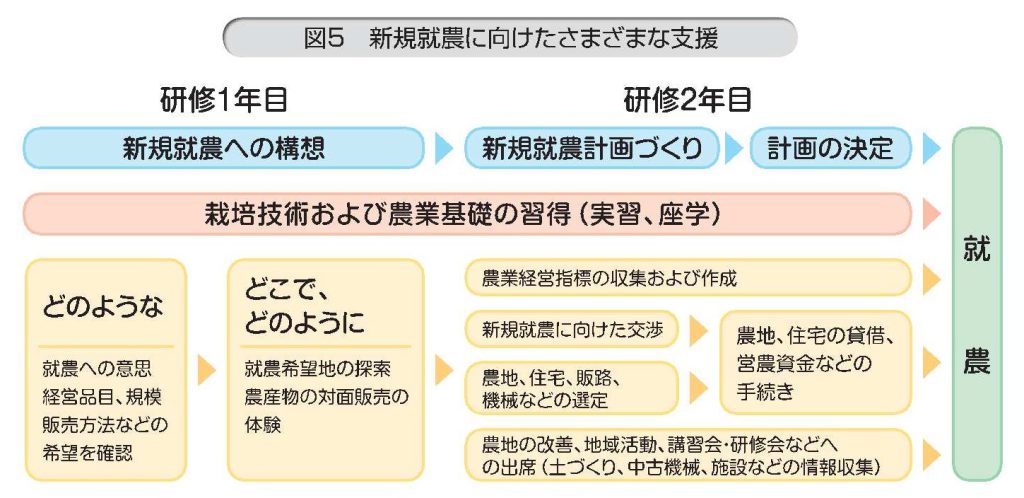

研修受入先が公的機関などとともに行う新規就農に向けた支援を図5に示しました。ここでは2年間の研修を想定しています。研修の進み具合や就農への準備に応じて、短縮することも可能ですが、延長することも必要です。あくまでも本人の意思と就農に向けた準備の進み具合に応じて、研修期間を研修生とともに検討してください。

計画を立てるにあたって、まず研修受入先には、新規就農希望者と就農への意思、経営品目、規模などについてよく話し合い、どのような農業を目指すのかを確認することが大切です。そのうえで、新規就農に向けた構想を練りながら、研修生に合った研修目標を設定し、研修計画を立案することが求められます。また、公的機関との連絡を密にして計画を作成し、有機農業推進団体や都道府県などが主催する講習会、研修会に参加できるようにしましよう。

研修を始めたときは、農作業に体がついていかないことが多く、体調を崩しがちになります。徐々に農作業の時間を増やすなど、研修生の体調管理には気を付けてください。

農作業に体が慣れてきたら、就農に向け、農地や住宅の確保、どのような販路方法を考えているのか、相談に乗るようにしましょう。

そして、就農地、就農スタイルが明確になったら、研修生本人の意思で、具体的な情報の収集、就農に向けた交渉などをするように仕向けましょう。研修で栽培した作物をもとに、農業経営指標を作成させることで、就農計画を身近なものとして捉えられます。なお、有機農業の経営指標は、有参協のウェブサイトより入手できるので、ぜひ活用してください。

就農計画を作成する段階になると、市町村・都道府県など公的機関の関係者と会うようにアドバイスし、就農地の地域活動にも出席するように勧めましょう。

研修の要点を明確にする

栽培のポイント、販路の開拓、農地、住宅の確保など就農に向けた準備については、本冊子の各項目およびQ&Aを参考にし、研修生に合った計画を立ててください。

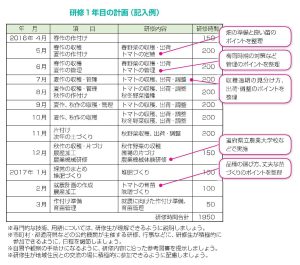

ここでは、国の青年就農給付金(準備型)の研修受入先に準ずる研修計画の1年目記入例を示します。