1.土とは何かを知ってほしい

はじめに

「ここでよければ、何つくってもいいよ」。そういわれて、自給用の家庭菜園をしたいと、農地を借りたのです。もちろん、休耕田でした。早春だったので、土の状態もわからないまま、借りてしまったのです。「シマッタ!」とあとで後悔しましたが、時すでに遅し。

当然のことですが、あそんでいる農地でも、よい土地を貸してくれるわけではないのです。重粘土で水はけが悪い、条件としては最悪でした。でも私はめげません。これこそ絶好の機会だと思い立ち、劣悪な土地を、いかに短時日でよい土にできるか?腕の見せどころだと、一念発起。でも精出して土つくりをしたわけではありません。そこはそれ、私のグウタラ虫が出てくるのです。ようし!手抜きでやってみよう!こうして8年前にスタートしたぐうたら家庭菜園は、何回か場所を変えながら(土がよくなると、返せ!といわれる)、徹底した手抜きで、作物をつくったのです。その成果たるや、近所の農家が、私より先にこっそりとサツマイモの試し掘りをしてくれるほどでした。

「ぐうたら百姓」は、まだ完成の域に達したとはとうていいえません。でも、ここ5年ほどずっと考えてきて、あらかたの完成予想図というか、「こんな農地でどうだろう」とおもえるような姿は、眼を閉じると浮かんできます。その予想図を、土・作物・栄養のありかた・病害虫・雑草、などにわけてスケッチ風に描いてゆきたいと思います。まず、なによりも土です。土がよくならないと、ぐうたらはできません。

月には土がなく、ただの岩屑しかない

土つくりをどうすればよいか。手抜きで土つくりをするには、土を知らなければなりません。では、土とはなんでしょう。土はもともと岩石が風化したものです。この風化が大事なのです。岩石が粉になっただけでは土になったとはいえません。月の表面には岩石の粉はありますが、土はありません。月には水も空気もありませんし、なによりも生き物がいないのです。だから岩石は風化しないのです。ではなぜ、地球では岩石が風化して土になるのでしょう。

土はどうしてできるか

その答は、雨です。雨には炭酸ガスが溶け、その一部はイオンになります。炭酸は弱酸性ですが、いろんなイオンを水に溶かす力をもっています。炭酸から遊離した水素イオンが、岩石からカリウム・カルシウム・マグネシウム・ナトリウムなどを溶かしだすのです。炭酸の威力は鍾乳洞ができることでわかるでしょう。「雨垂れ、石をも穿つ」という諺がありますが、まさしくそのとおり、時間をかければ大鍾乳洞だってできてしまうのです。

カリウムをはじめ、いろんなイオンが溶けだすと岩石はボロボロになります。もちろん岩石の主成分であるケイ酸も水に溶けてきます。水はいろんな物質を溶かしだす能力をもっているのです。ケイ酸は水にたくさん溶けるわけではありません。そのため水分が蒸発したり、温度が低くなると、余分なケイ酸は水に溶けずに沈殿します。そのときゆっくりと沈殿すればケイ酸はもういちど結晶になります。これが粘土なのです。月には水や空気がないし、たとえ水があったところで温度が低いのでカチカチに凍っているでしょう。だからケイ酸も溶けないので粘土ができないのです。

土は生きている

土は、岩石が風化したものや、風化によってできた粘土などの無機物だけではありません。土の中にはたくさんの生き物がいます。それも土をつくるたいせつな役割をもっています。土の上に植物が生えていることも重要です。

植物は根から養分を吸収するとき、水素イオンを放出します。カリウムイオンを1個根にとりこむと、水素イオン1個が交代で根からでてくるのです。この水素イオンは炭酸とおなじ働きをして、風化をうながすことができるのです。ちなみに、植物の根が張っているまわりの土は、根のない土にくらべるとpHが低くなっています。

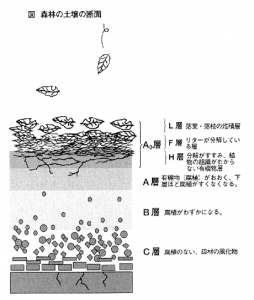

ところで、落ち葉がたくさんつもった森の土を見たことがありますか。下図には森林土壌の断面が描かれています。いちばん上にある落ち葉は、まだ葉のかたちをしています。それを除いて下を見てみましょう。すると、色が黒ずんだ葉には白い菌糸がついているのが目につきます。よく見ると、葉脈だけになっているものもあります。これはきっと、ヤスデが食べたにちがいありません。葉の表面には白いちいさな虫がいます。指を近づけると、パッとどこかへとんでしまいました。トビムシです。ダンゴムシやミミズもでてきました。落ち葉は、ちょうど分解の真最中なのです。顕微鏡でのぞくと、線虫(センチュウ)・ヒメミミズ・ダニなど、いろんな生き物がたくさんいるのがわかります。

いったい、肥沃な土壌の中にはどんな生き物が、どれくらいいるのでしょう。人間が片足を土の上に置いたとして、その下には、ミミズ10頭・ヒメミミズ1000頭・ダニ数百頭・トビムシ100頭・線虫(センチュウ)10万頭、ササラダニ1000頭などの土壌動物がたくさんすんでいるのです。土壌動物だけではありません。カビ・放線菌・細菌などの微生物もたくさんいます。肥沃な土壌では1グラムの土におよそ1億もの微生物がいるのです。

もう少し下を掘ってみましょう。すると、どれが葉なのかまったくわかりません。真っ黒な有機物のかたまりになっています。これは葉が分解したあとなのです。「腐植」と呼んでいるものです。その下には腐植がはいりこんだ柔らかくて黒い土がでてきます。植物の根、腐植層と黒い土のところを、水平にびっしりとひろがっているのがわかります。もっと土を下へ掘ってゆくと、次第に土の黒さは薄くなり、茶色や赤みが強くなってきます。植物の根もしだいにまばらになってきます。このへんまでが生きている土の限界でしょう。その下には岩石が風化したばかりの土がでてくるからです。

えっ?どうして土が黒くなるのかって?それは、土のなかにすんでいる生き物が、土をかきまぜるからです。土のなかを上下左右に、トンネルを掘ったりして、行き来しながら、まぜこぜにするからです。ミニミニ耕うん機とでもいいましょうか。

土の断面は、森や林のなかで簡単に見ることができます。ただし、スギやヒノキの植林ではなく、広葉樹があるところへ行ってください。順序よく掘りおこして、観察がすんだら、そっと、元にもどしてあげましょう。ひっくり返しただけでほうっておくと、土のなかの生き物が死んでしまいますから。

植物の細根は、腐植層(H層)とA層の上部にもっとも多い。この部分に伸長する根が養分を吸収する、いわゆる養分吸収根。木の地上部を支える支持は、土壌の下層へ深くもぐってゆく。母材の岩石は、雨・植物の根からでる分泌物で風化され、いろいろなミネラル(養分を含む)を放出する。それを植物根が吸収し、樹体をつくってゆく。葉や枝はやがて枯死し、地上に落ちるとやがて分解がはじまる。

葉の寿命が尽きる前、生命力がなくなった細胞からは内容物が漏れてくる。それを餌とする微生物が、枯れる前の葉で繁殖する。やがて葉が落ちると分解しやすい栄養源を餌とする生物から順に、葉の分解を始めてゆく。微生物、ダニ、トビムシ、ヤスデ、ミミズ、ヒメミミズ、ダンゴムシなど、いろいろな生物が落ち葉の下にすみつく。やがて腐植となった有機物層には植物の根がびっしりと伸びている。こうして森林は、再び土壌から養分を吸い上げ、またそれを地表に落とし、地上のさまざまな生物を養う。自己施肥機能を完結させながら、さまざまな生物が豊かに生きてゆける環境を自ら創りだしている。土葉、雨、風、植物、微生物、そしていろんな生物と岩石という無機物もが、互いに織りなして創りあげてゆく、歴史的産物といえる。それがガイア、母なる地球の営みの源であろう。

土はつくられる

森林土壌の断面をみてきたように、土はつくられるのです。植物は根から吸収した養分を上に運び、葉を出して太陽の光で光合成します。

やがて葉が落ちると、いろんな生き物が葉を分解し、養分を再び放出します。そして、また植物が吸収する。こうして葉を輪廻の軸として、土の表面にはどんどん養分がたまり、土が肥沃になってゆくのです。これを森林の「自己施肥機能」といっています。土は植物といろんな生き物と、そして岩石の風化物がいっしょになって、長い時間をかけてつくりだしたものなのです。月には土がない。岩の粉末だといったのは、生き物がいてはじめて、土はできあがるものだからです。

後々のために、おさらいをしておきます。落葉は土の中にいろんな生き物がすんでいてはじめて、効率よく分解するのです。つまり肥沃な土にはいろんな種類の生き物が数多くすんでいるのです。それが生きている土であり、土を肥沃にするには、いろんな生き物を数多くすまわせてやる、という配慮が必要なのです。

さあ、ぐうたらの第一ヒントがおよそできました。

肥沃な土をつくるには、人間ではなく、土にすむいろんな生き物なのです。だから、いろんな生き物を増やすコツだけを会得すればいいのです。あとは彼らにまかせておきましょう。土を耕すのもミミズにたのみましょう。ミミズがホカホカの柔らかい、肥沃な土をつくってくれるのですから。では、肥沃な土とはどんなものなのでしょう。

肥沃な土とは

結論から言っておきましょう。ちょっとむつかしい言葉が出てきますが、我慢してください。肥沃な土は、団粒構造が発達していて、水はけがよくて、水もちがよく、養分のバランスがとれていて作物や草木がすくすくと育つ土のことです。

団粒構造という言葉がでてきました。いったいなんでしょう。土には岩石が風化してゆくときにできた粘土や、小さな砂がいっぱいあります。そこに落ち葉や枯れ草などの有機物がはいってきて分解するわけですが、微生物が分解するとき、からだから粘液をだします。この粘液が、土の粒子をくっつけあうのです。もちろんミミズのような土壌動物も有機物を食べるわけですが、食べるときに土の粒子もいっしょに食べたりします。それが排泄されると、ゴマ粒のようなかたまりになっています。ミミズの腸の中で分解された有機物と土の粒子とがくっつきあっているのです。

団粒構造というのは、土の粒子が微生物の粘膜や分解された有機物、土壌動物の糞といっしょになって、たがいにくっつきあったものなのです。そうして、土の粒子の間はすきまだらけのかたまりとなります。それを団粒といいます。読んで字のごとく、団子になった土の粒子なのです。団粒は土が生きていてはじめてできるものです。生命のない土、つまり土のなかに生き物がいなければ団粒は決してできません。

土の粒子がくっつきあったすきまだらけのかたまりができた状態を団粒構造といいますが、団粒構造はたいせつな役割をはたしています。それはすきまのなかに、たっぷりと水をためることができるからです。雨がふって、土のなかに水がしみこんでゆきますと、水は団粒の中まではいってゆきます。すきまといっても、狭いわけですから、水は毛管現象でしみこんでゆき、いったん入るとなかなかでてきません。団粒の外側では、となりの団粒とのあいだに大きなすきまがあるので、毛管現象が働かないため水はスッと流れ落ちます。団粒の中には水をたくわえ、団粒の外側では水が流れ落ちる。これが「水もちがよくて、水はけがよい」という、意味になるのです。分かりやすくたとえますと、団粒は小さな軽石の粒に、水がたっぷりとしみこんでいる状態ともいえるでしょう。

団粒の中には、いろんな微生物がすんでいます。土の粒子がすきまだらけでくっついていると、表面積が多くなるのです。活性炭の宣伝にあるように、「たった一杯で甲子園球場の何倍…」という、大きな面積になるわけですから、たくさんの微生物がすめる大きな団地になるのです。

中間まとめ

生きている土とは、団粒構造が発達した、水はけがよくて水もちのよい、養分のバランスがとれた、いろんな生き物が数多くすんでいて、有機物の分解がすみやかにおこる、土なのです。

こうなると、土を耕すという労働そのものがばからしくなってきます。事実、ガラガラと耕す必要はなくなります。究極は不耕起でいきましょう。やたらと土を掘りかえして、ミミズをブチブチちぎって、自然の耕うん機を殺すことはないのです。

わたしがこんな話をすると、そんなことができるか!と反論される方がほとんどです。まったく信用してくれません。

※このコラムは『ぐうたら農法のすすめ』『有機農業コツの科学』の一部より、著者の許可を得て転載しております。