2.生きた土を育てるには

土はつくるのでなく、育てる

土を育てる?いったい、どういう意味でしょう。簡単なことです。有機物をたっぷりと土のなかに入れて、土壌生物を増やすことなのです。土壌生物を育てて、増やしてやること、これこそが「育土」なのです。だから、土は育てるものなのです。

土が育ってゆくと、土壌生物が有機物を分解して、腐植をたっぷりとつくってくれます。おまけに、団粒構造もつくってくれるのです。この仕組みを利用しようというのが、わたしの考える「育土」なのです。

土はけっしてつくれるものではない。人間が土をつくるなんぞ、うぬぼれもいいところ。土はつくるのではなくて、育てるのです。まあ、「土つくり」と「土を育てる」の言葉の違いにこだわっているわけでは決してないのですが…。

どうしたら生きた土を育てられるか

育土とは、生物の営みを正しく理解することから始まります。具体的には、土がよりたくさんの生物を抱えられるような、有機物のやりかたに他なりません。

?

それには、

- ソルゴー、デントコーンなどのイネ科やマメ科の、牧草のような有機物生産能力の高いいろんな植物を栽培し、たえず有機物を土のなかに入れてやること。

- (1)の項目と関連して、輪作体系を導入すること。

- 間作・混作のように、種類の違う(科の違う)作物を同時に、あるいは連続して、栽培すること。

この(1)から(3)についての具体的な方法はあとで説明します。また、施肥はどうするのだ?と、質問がとびそうですが、これも後回しにして、とりあえず育土について説明します。

土のなかの生物を、種類と数とを同時にできるだけ多くするような方法をとれば、育土はできあがりなのです。つまり、理想の土=団粒構造が発達して、膨軟で、保水力があり、水はけがいい、肥沃な土壌ができあがるのです。土にいろんな生物が住んでいる状況だと、土はとても健康になります。その世界では、土壌病原菌・害虫・雑草はいません。いるのですが、わるさをしない程度に抑えられているのです。つまり、病原菌をタダのカビにする。害虫をフツーの虫にする。雑草を単なる草にする、ということなのです。

そんなことができるかって?できます。人間が考える以上に、自然は包容力があり、懐がでかいのです。とにかくできるかぎり、土には植物を生やすのです。土のなかに根群がびっしりとはびこった状態。こうすると土壌生物の餌がたっぷりと供給されますから、しだいに土壌生物が増え、有機物の分解速度も速くなってきます。したがって、土は、作物をつくればつくるほど、肥沃になってゆくのです。

まず、有機物を知ること

有機物を補給するといっても、有機物であれば何でもよいというわけにはゆきません。有機物によっては、分解しやすいもの、しにくいものがあるからです。

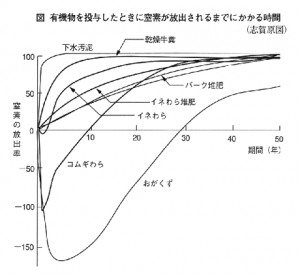

下の図を見てください。これはいろんな有機物が土のなかに入ってから、どのように分解してゆくかを表したものです。横軸には年数、縦軸にはみかけ上の窒素放出率を示してあります。これだけの説明では理解しにくいので、もう少しわかりやすく説明しましょう。

土に入れた有機物が分解してゆくときにはかならず窒素が要ります。微生物でも土壌動物でも、有機物を餌として増えてゆくときには、からだをつくらねばなりません。もし、有機物に含まれている窒素が少ないと、土壌の生物はまわりの土から窒素分を吸収しなければからだがつくれないので、有機物を分解することもできません。だから窒素が少ない有機物を土に入れすぎると、作物が必要とする窒素分まで横取りされることがあるのです。

有機物によって分解がちがう

図1の曲線は、土に入れてから、有機物が分解するうちに、どのように窒素を出したり、吸収したりするかを示しています。

たとえば、コムギワラをみてみましょう。土に入れたあと、数年間は横軸より下に曲線があります。そのあと曲線は横軸を横切って斜め上の方へ向ってゆきます。つまり土に入れてから数年間は、コムギワラが分解するために必要な窒素が足らないのです。そして、足らない分の窒素が土のなかから横取りされているいることを意味します。横軸を横切ったころからは、だいぶコムギワラが分解したことになり、分解するにつれてゆっくりと窒素分が出はじめるのです。窒素分が出はじめるということは、作物に養分がゆくようになることを意味しています。要するに、コムギワラが分解して窒素が出てくるまでに7年から8年の長い期間が必要になるのです。

イネワラだとどうでしょう。窒素が出てくるまでに2年は必要です。おがくずだと30年もかかってしまいます。

では、最初から横軸より上にある有機物だとどうなるのでしょう。急なカーブをえがいているのは乾燥牛糞です。バーク堆肥やイネワラ堆肥もいい線いってます。イネワラ堆肥などは、ゆっくりとジワジワ窒素を出しながら、分解していくのです。

ではなぜ、コムギワラやおがくずは分解が遅いのに、牛糞は速く分解するのでしょう。そのおもな原因は、こうした有機物にふくまれている窒素の量と関係があるのです。つまり、窒素が多いと分解が速くなり、反対に少なければ分解は遅くなるのです。

コムギワラやイネワラにはあまり窒素がないことがわかりました。おがくずや木の皮には、ほとんど窒素がないといってよいでしょう。こんなのを土に大量に入れたら、作物はたまったものではありません。窒素が足らなくなって栄養失調をおこし、黄色い葉になってしまいます。反対に窒素が多い有機物だと、余分な窒素がすぐに土の方へ出てゆきます。

ところで、バーク(=木の皮)堆肥は分解が速いのに、おがくずでは分解が遅いのはなぜでしょう。それは、バーク堆肥には木の皮の分解を速めるために、鶏糞や牛糞を混ぜてあるからですが、木の皮でも、分解しやすい成分としにくい成分とがあります。分解しやすい成分が、混ぜられた鶏糞や牛糞にある窒素のおかげで、早く分解がすすんだのです。もっとも、分解しにくい成分は、おがくずを土に入れたのとかわりはなく、なかなか分解しません。

また、バーク堆肥やおがくずは、湿って水分をふくんでいるときは土になじんでくれるのですが、雨がふらない間に、いったん乾いてしまうと、今度はなかなか水分を吸ってくれません。水をはじいてしまうのです。

構造改善や土地改良をしたあとなど、新しい下の方の土がむきだしになったような場合、粘土分が多くて重く、土がなかなかこなれてくれないようなところでは、バーク堆肥を入れて土壌の改良をすることがありますが、普通は使いません。入れすぎると土が乾いてしまうからです。気をつけましょう。

どんな有機物がよいか?の中間まとめ

むかし、有機農業の篤農家から教わったたいせつな法則があります。それは、「木は木にかえせ。草は草にかえすのだ」というものです。

前の節を読まれたら、なんとなく理解できることでしょう。つまり、果樹のように、ゆっくりと育つ永年作物では、ゆっくりと分解する、もともと木であったものを有機物としてかえしてやるのがいいという意味です。

イネのような一年生作物や、二年生作物のムギ、ナス・トマト・キャベツなどの野菜、これらはみな草です。だから「草には草を」という法則があてはまるのです。

有機物と好き嫌い

ピーマンがヤダという子どもがけっこういるそうです。わたしも子どものころ、トマトが嫌いでした。もっとも、いまだにわたしは肉があまり好きではありません。小学校の給食で出てきた、脂のかたまりを食べられなくて、先生から叱られ、食べるまで放課後も残され、クラスメートにいじめられた、イヤな経験があります。トラウマとでもいうのでしょうか。

有機物を分解する生物にも、好き嫌いがあります。ま、好き嫌いというよりは、有機物の種類によって、分解するのに得手・不得手があるという方がいいのかもしれません。

木を分解するのが得意なキノコ類。落葉をかじるが葉脈だけを食べのこしてしまうヤスデ。松の針葉(落葉)のなかにもぐりこんで、やわらかいところをモグモグとひたすらかじってトンネルをあけているダニ。ちいさな落葉を穴のなかまでひきずりこんで、ゆっくりと食事をしているミミズ。カビの菌糸をかじっているトビムシ。葉がおちる前から待機していて、落葉のなかに残った、タンパクや糖をワッと分解にかかるバクテリア。糞を食べるものや糞にすみついて分解するもの。ミミズ・ダニ・トビムシなど、ちいさな土壌動物の遺骸を分解するもの。

いろんな生物がいて、それぞれに好みがあり、食べたり、食べられたりしながら、有機物はやがて土にかえって行くのです。

ということは…

有機物を土に入れたからといって、それだけで有機農業にはならないのです。また、おなじ有機物だけをずっと土に入れることもいけません。それはなぜでしょう。有機物に好き嫌いがあるということは、おなじ有機物だけを入れていると、それが好きな生物だけしか土のなかには残りません。こうなると土のなかは単純になってしまうからです。

単純になった例は、農薬や化学肥料をボカスカいれている、近代農業の土をみればわかることではないでしょうか。いろんな有機物があってこそ、いろんな生物が土のなかに生きられるのです。そういう複雑で豊かな世界を土のなかにつくりだしてこそ、有機農業があるのです。

繰り返しますが、生きた土を育てるには、いろんな有機物が土のなかに入ってゆくような工夫をするということが原則なのです。

豊かで複雑な生物の世界が土のなかでできてしまえば、病原菌や根から汁をチューチュー吸ってわるさをするセンチュウも、数が減ってくるのです。なくなりはしません。減るのです。作物に害をあたえないていどに。なぜなくならないのでしょう。

そのわけは、自然にできた草原や森・林をみれば、すぐにわかることです。こういったところに病原菌や害虫がいるでしょうか。いっせいにススキが枯れてしまったりなんてことはおこりっこありません。なぜなら、病原菌や害虫は産まれたときから病原菌や害虫ではないからです。そうではなくて、人間がかってにつけてしまった悪口なのです。単純な世界を土のなかにつくってしまったことを、棚上げにしておいて、病原菌や害虫はいいすぎなのです。

ここで、二番目の法則 。「すべての生き物には、存在する意味と意義がある」

マツケムシをごぞんじですか。今や日本中のマツを枯らす勢いでひろがっているマツクイムシではありません。マツケムシはマツの葉を食べます。しかし、春から伸びてきた若い葉は決して食べません。前の年の古い葉、つまり2年生葉だけを食べるのです。古い葉はあまり光合成をしません。むしろ若い葉の光合成能力が高いので、若い葉から養分をもらって、古い葉は居候をきめこんでいるといってもよいでしょう。マツにしてみればお荷物の古い葉を食べてくれるのですから、こんなにありがたいことはありません。

マツケムシは葉を食べて糞をします。これが地面におちると、こまかく砕かれていますから、すぐに分解がはじまります。古い葉がおちてもなかなか分解せずに、土のうえにたまっている松の葉をみたことがあるでしょう。糞は分解して、養分が出てきます。それをマツが再び根から吸収するのですから、おちた葉が分解するのを待つよりも効率がよいのです。

マツの木とマツケムシは互いに必要なのです。もっともおたがいに意識しているかどうかは別問題ですが。この例からも、第二法則のたいせつなことがおわかりいただけたとおもいます。

※このコラムは『ぐうたら農法のすすめ』『有機農業コツの科学』の一部より、著者の許可を得て転載しております。