3.理想の土はあるのだろうか / 土を育てる具体的な方法

理想の土とは、「肥沃な土壌で、団粒構造の発達した、やわらかい、膨軟な土。保水性に優れ、同時に排水がよい。肥持ちの良い土壌が適している」と、どの本にも書いてあります。

これに関西弁で文句をつけてみましょう。

[文句その1]どう考えても、当り前のこっちゃおまへんか。それがなかなかでけへんさかい、みんな苦労してまんねん。

[文句その2]どの本にも書いておますが、どないしたらそんな土がでけるんかは、一言も書いたらへん。せいぜい書いたるんは「有機物を入れろ」「堆肥を入れろ」だけやおまへんか。

[文句その3]農水省も「土つくり」をさかんに言うたはるし、農協も普及所やかてそう言うたはりますやん。そやけど有機物を入れろて言わはるけんど、どんな有機物をどないなふうに入れたらよろしおまんねん、どんだけ入れたらええんか、誰も言うてくれしまへん。不親切とちゃいまっか。

と、まあ、こんなぐあいに文句がでようというものです。土をつくれといったところで、かんじんなところ、つまり、「なぜ有機物や堆肥を入れなければいけないのか」 「どうしたら、土がよくなるのか。具体的な土つくりの方法」については、わかりやすく、誰にでもできる方法を言っていないのです。どうして言えないのでしょうか。有機物を入れたらいいことはわかっているが、それがどんな役割をはたすのか、実のところ、誰もわかってはいないのです。したがって、わかっていないことは書けないのです。このシリーズを読んでおられる方は、なぜ有機物を入れるといいのか、もう理解しておられることでしょうが。

いろんな土がある

さて、話は理想の土にもどります。どんな土でも、理想の土になるのでしょうか? 答は…「なります」。しかし、少しだけ但し書があります。それは理想の土は、それぞれの土にあるが、究極の土はない。言い換えますと、「母材(土ができる前の元の岩石)の種類によって、土本来の性質がことなるので、理想の土はひとつではない」ということです。

つまり、火山灰土壌(黒ボクといいます)には火山灰土壌の、花崗岩の風化土壌(マサ土といいます)にはマサ土の、めざすべき理想型があるのです。言い方を換えますと、もともとやせた土や肥えた土があり、やせた土が肥えた土と同じようにはならないということです。やせた土はやせたなりに、こえた土はそれなりに、とでもいいましょうか。

マサ土を例にとってみましょう。マサ土はやせています。それは保肥力の小さいことが原因なのです。なぜ保肥力が小さいのか?それは塩基交換容量が小さいからなのです。塩基交換容量というのはカリウム・カルシウム・マグネシウムなどの植物に必要な養分をプラスイオンの形で土に吸着してためておける能力のことです。どれだけのプラスイオンを吸着できるかによって、塩基交換容量の大小がきまります。土のなかにある粘土はマイナスの電荷をもっています。これにプラスイオンがくっつくのです。

では、マサ土の塩基交換容量は大きくならないのでしょうか。もっと、保肥力を大きくすることはできないのでしょうか。答は…「できます」。

保肥力を大きくすること。それこそが、どの本にも書いてないことなのです。ではどうするのでしょうか?

腐植の役目

有機物が土のなかで分解すると、黒い土のような物質に変わります。これを腐植といいますが、連載第1回目の森林土壌のところで説明した、土の上につもった有機物と土との間にできる黒い物質と同じです。腐植にはふしぎな能力があります。それは、プラスイオンだけでなく、粘土でもできない、マイナスイオンの吸着能力も持っていることです。腐植を増やすことによって、やせたマサ土でも養分を貯蔵する能力はどんどんと増えるのです。

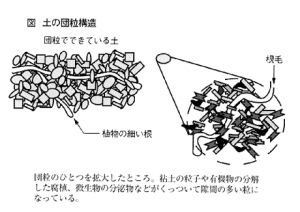

土のなかで腐植ができると、粘土や細かい土の粒子をくっつける役目もはたします。それは団粒構造をつくることに他なりません。団粒構造がどのようなものなのかを図に描きました。こうなってくると、さきほど言ったような「理想の土」ができてくるのです。では、腐植はどうしたらうまく、できるのでしょうか。

その回答は、有機物をたっぷりと土のなかに入れて、土壌生物を育てて、増やしてやることです。有機物を土のなかへ補給する方法として、もっとも手軽なのは、牧草を利用することです。牧草でなくとも、要するに草を利用すればよいのです。

土を育てる具体的な方法

さあ、いよいよ土つくりの具体的な方法に入ります。

前回で保留にしていた

- ソルゴー・デントコーンなどのイネ科やマメ科の、牧草のような有機物生産能力の高いいろんな植物を栽培し、たえず有機物を土の中に入れてやること。

- (1)の項目と関連して、輪作体系を導入すること。

- 間作・混作のように、種類の違う(科の違う)作物を同時に、あるいは連続して、栽培すること。

のうち、(1)からはじめましょう。

「草生栽培」 – 草を生かす方法

ここで、大切な有機農業の原則があります。それは、「土は栽培を続けると、それだけ肥沃になる」ということです。したがって、牧草を生やすことは、土の中に有機物をたっぷりと入れることにもなるのです。

牧草がびっしりと生えれば、生で10アールあたり10トンは軽くいきます。しかもそれは地上部、つまり目に見える部分だけで、根がものすごく張りますから、根群の量もバカにはならない量になります。この根だけでも新鮮な有機物がたっぷりと土に供給されるのです。なにも有機物をいっしょうけんめい土のなかへ鋤きこまなくても、草が勝手に根をのばしてくれるのですから、ありがたいことです。そして、新鮮な有機物が土壌の生物たちにとって大好きなえさとなるのです。

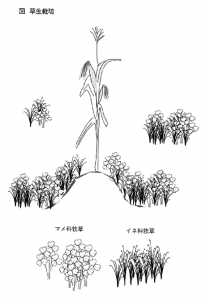

このように、草を利用して、土つくりをしながら作物を育てようというのが「草生栽培」という方法です。窒素固定をしてくれるマメ科植物をつかって、これにイネ科の草を同時に育てたりして、土をつくってゆくのです。

マメ科植物には、ルーピン、レンゲ、クローバ、アルファルファ、ヴェッチ、青刈りダイズなどをつかいます。クローバは株立ちのものをつかいましょう。匍匐茎(地面をはいながら根を出してひろがるもの)をもっているのは、はびこりやすく、後始末にこまるので、やめたほうが無難でしょう。

ここでちょっとひとこと

やせた土でも、マメ科植物なら何も養分をあたえなくても自前で窒素固定(*1)をしてくれるからだいじょうぶだと思っておられる方が多いのですが、これは間違いです。そのわけを説明しましょう。

(*1)窒素固定…生物が空気中の遊離窒素を体内に取り込み、アンモニアまたはその誘導体であるアミノ酸(たんぱく質)などに還元する現象。その作用を営むのが窒素固定菌という土壌中の細菌で、単独窒素固定細菌と、マメ科植物につく根粒菌などの共生窒素固定細菌がある。

マメ科植物であっても、植物が育つには養分が必要です。ところが、やせた土だと養分が少ないので、自分の身体も満足につくれません。このとき、マメ科植物の根に根粒菌が「付いてあげようか?」といったとしても、マメ科植物は「いらない!」と断ってしまうのです。なぜなら根粒菌が窒素固定するのにはエネルギーがいります。そのエネルギーはマメ科植物からもらうのです。やせ土のマメ科植物は貧乏ですから、根粒菌にエネルギーを分けてあげる余裕はないのです。ではどうすればよいのでしょう。

マメ科植物がまだ小さいとき、あるいは種まきをしたときに、あらかじめ養分をあげることです。あげすぎもいけませんが、いずれ説明するようなボカシ肥をあげるとよいでしょう。そうすると、マメ科植物は元気に育ちます。当然、根粒菌に分けても十分なエネルギーが光合成でつくれるわけです。こうなると「付いてあげようか?」と根粒菌がマメ科植物の根にちかづくと、「どうぞ、どうぞ」となるわけです。

試しに、根を掘ってみましょう。根元ちかくにイボみたいなのがついています。これが根粒なのですが、これを数個ちぎって、ナイフで二つに割ってみましょう。元気な根粒はまん中が赤い色をしています。いままさに窒素固定のまっ最中なのです。根粒の中が白いままだと窒素固定はしていません。マメ科植物の栄養状態がわるいと、せっかくついた根粒菌も働かなくなるので、割ってみると中が白いか、小さな無効根粒になってしまいます。

原則は刈敷き、鋤きこんではダメ

草生栽培の原則は、刈っては土の上におく「刈敷き」です。土の中に草を鋤きこむと微生物がいっせいに分解を始めます。ヘタをすると土の中の酸素はなくなるし、分解にともなって土中の養分までもが奪われるといったことになりかねません。こうなるとせっかく作物を植えても育たないのです。だから、生でも乾燥していても牧草は大量に鋤きこんではダメなのです。

草はなんどでも刈りましょう

草をあまり大きくすると分解しにくくなります。だからといってあまり小さいうちから刈ってしまうと、あとが伸び悩みになってしまいます。土がやせている程度にもよりますが、少なくとも30センチ以上はのばしてやりましょう。ただし、刈るときのコツですが、草の勢いが弱いときは株元から10センチ、強いときは5センチは残してください。株元ギリギリに刈るとせっかくの新しい芽まで刈り取ってしまうので、刈り株からすぐには草が出てこなくなるからです。

刈りかたはよく切れる大鎌がよいでしょう。機械で刈ってもよいのですが、力が強すぎて刈り株の切口が痛みます。大鎌でスパッと切るのが傷口の治りもはやくて、再生がはやくなります。刈った草は畝と平行になるように土のうえにおいてゆきます。森の土の状態を再現するのです。こうすると土が乾きにくく、雨が直接あたらないので、土が流れたりしません。

ルーピン、クローバ、ヴェッチなどはヨーロッパの涼しいところが故郷です。日本の夏は暑いので、生まれ故郷が涼しかった草には夏休みが必要です。梅雨があけるころには、刈らずにそっとしておいてあげましょう。秋雨が終るころには、草はまた元気をとりもどします。湿気る土地なら、畝は高くするとよいでしょう。マメ科植物は深根性で、根が深く張りますから、わりに乾いたところでも平気なのですが、湿気にはよわいようです。

手のあまりかからないぐうたらな草生栽培

ぐうたらのコツは、畝の肩を利用して、牧草をつくる方法です。畝から斜面にかけて、じゃまくさければ畝間にも牧草を生やすのです。そうして伸びてきた牧草を大鎌でスパスパと切りながら、そのまま畝の上においてゆくのです。図に描きました。このままで畝はくずれないし、土は肥えてくるし、病気や害虫にも強くなります。

この草生栽培のいいところは、アブラナ科などがネコブ病にかからないことです。いろんな植物の根が畝のなかに、びっしりとはびこっているので、ネコブ病菌がいたとしても、アブラナ科の根にかかりにくくなるのでしょう。

刈敷きがなぜいいのか、それはまた次回に。

※このコラムは『ぐうたら農法のすすめ』『有機農業コツの科学』の一部より、著者の許可を得て転載しております。